Incluimos un nuevo artículo de Rodríguez Alcaide sobre sus años de infancia en Baena, en el que habla de los veranos en la huerta de Nuestra Señora de los Ángeles, perteneciente a la familia Valdelomar.

«LA HUERTA DE LOS VALDELOMAR»

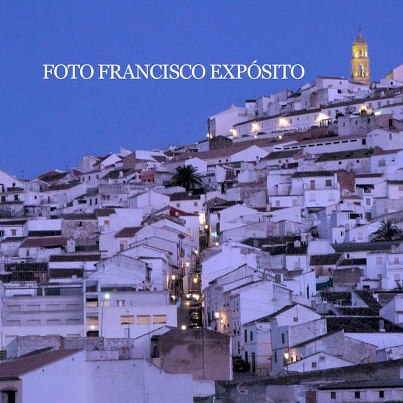

Entramos en la cocina y era grato el olor que exhalaba; era un olor a humo, a pan, a queso. De allí por una puerta trasera pasamos a una gran alberca que tenía aquella frondosa huerta al lado de la carretera de Baena a Luque, unos quinientos metros antes de llegar al puente, sobre cuyo viaducto había antaño circulado el ferrocarril mixto (mercancías y viajeros) de Baena a la estación de Luque. Aquella alberca tenía para nosotros alma, cuya agua fría en verano se ponía a nuestro servicio.

¿Cómo habíamos logrado llegar desde Baena a la huerta de los Valdelomar? Era el verano de 1949; un Valdelomar y yo, compañeros del Colegio de los Jesuitas en la calle mesones, teníamos cada uno su bicicleta, algo nada común en aquellas fechas en el pueblo. La mía fue un regalo de mi abuela materna como premio a haber obtenido matrícula de honor en el primer curso de bachillerato, tras mi examen en el Instituto de Jaén.

Aquella huerta se llamaba Na Señora de los Ángeles y era de la abuela de los Valdelomar. La casa labriega me pareció entonces muy grande así como la alberca en la que, cansados de pedalear sobre la cuesta que de Baena sale, pasaba por la fuente que estaba debajo del terraplén de la estación y dejaba a su izquierda el chalet del Sr. Ariza, extrañamente rojo entre el verde oliva; nos zambullíamos para refrescar nuestros cuerpos. No se donde aprendió a nadar mi compañero Valdelomar; yo aprendí a nadar en una pequeña alberca que se construyó en el Grupo Escolar Juan Alfonso de Baena para regar las plantas y hortalizas de un huerto escolar que allí se plantó, eliminando el campo de baloncesto, para que los niños de 8 a 14 años aprendieran horticultura. Cada vez que paso por esa parte de la carretera a Granada encuentro en la huerta una parte del país de mis recuerdos de infancia: la terrible cuesta para en zig-zag subir a la estación, el camino desde esa huerta al Marbella, hoy polígono industrial; el estrecho pasadizo bajo la línea de ferrocarril, para acceder a la estación de Luque, al llamado tren del aceite que se movía entre Campo Real y Linares-Baeza (desaparecido el viaducto, aunque no la estación pero si el ferrocarril). Ir en verano, en Agosto, a la huerta de la abuela de los Valdelomar era vibrar de emoción, como vibran las campanas de San Bartolomé o tintinea la albeitería de los hortelanos del Marbella o todos los cantos de la naturaleza en mi infancia feliz y llena de ansiada libertad; vibrábamos como los élitros de las chicharras en los olivos.

Ahora, al contar esto, soy confidente de mis recuerdos, de aquellas emociones, de mis ansias por escapar en bicicleta y de la pena que me entró cuando mi madre me castigó al tener conocimiento de aquellas andanzas sin su debida autorización. Soy confidente de la salida del rebaño de cabras de mi vecino Miguel, de las canciones de las mujeres que lavaban en la fuente de Baena y de la vecina de la que con doce años de edad me enamoré».

José Javier Rodríguez Alcaide

Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba